远去的神秘部落探秘巨变的西藏僜人

▲8月2日,新一代僜人走在小康村的大道上。新华每日电讯记者周健伟摄

▲8月2日拍摄的僜人小康村。新华每日电讯记者周健伟摄

新华社北京8月16日电(记者周健伟、薛文献、王泽昊)8月16日,《新华每日电讯》刊载题为《》的报道。

海拔4800多米的德姆拉雪山,盘山公路蜿蜒曲折。翻过云雾缭绕的山垭口,一路向南,桑曲(河)顺着峡谷自西北向东南潺潺流淌,两岸崇山峻岭苍翠如黛,印度洋暖湿气流将藏东南换了一幅景色,葳蕤的森林与蔚蓝的天空遥相呼应,云卷云舒,一派原始森林景象。

这里就是被誉为“西藏江南”的察隅。

察隅县位于青藏高原东南边缘,南接缅甸和印度,是边陲重镇。“一山有四季,四季不同天”的神奇自然景观源于察隅独特的亚热带气候。而在这深山峡谷间还居住着一个神秘族群——僜人。这个目前在中国境内仅有1632人的族群,在上世纪60年代还过着刀耕火种的原始生活。

民主改革60年来,西藏沧桑巨变,如今的僜人究竟生活得怎么样?发生了什么变化?新华每日电讯记者日前从拉萨驱车上千公里,深入到僜人村落,走进他们的日常生活。

远去的神秘“部落”

居住在藏东南林区的僜人,一直富有神秘色彩,就如同这片高山峡谷时常笼罩在缭绕的云雾下一样,深藏不露。

僜人有自己的语言,属汉藏语系藏缅语族,但没有文字。僜人中讲两种话,一部分人自称“达让”,一部分人自称“格曼”,通用达让话。

1954年,国家在进行民族识别时,关于族称问题曾征求过当地僜人代表人士的意见,他们说自己是“登”。在僜语里,“美登”是穷人的意思,是与“莫化”即富人相对的称呼,因而当时汉语称他们为“登人”。后来由于是族群称,改“登”为“僜”,统称“僜人。”

目前生活在西藏境内的僜人主要分布在察隅县上、下察隅镇的新村、夏尼村、嘎腰村、京都村、自更村、沙琼村、迟巴村、体育村、格拥村等。

僜人生活方式比较简朴,起居穿戴有自己的习俗。新村党支部书记金夏开玩笑道:“我们僜人早在上世纪50年代就引领潮流,我们都穿皮草,而且很性感。”

这位僜人村干部所说的皮草,其实就是用打猎获取的兽皮做衣;而所谓“性感”,是指这“皮衣”仅为几块遮羞布,勉强遮体。

在上世纪60年代党和政府将僜人从深山老林里迁出之前,他们长期过着刀耕火种、结绳记事、敬神驱鬼的原始部落生活,房屋以树枝、干草、兽皮等搭建;生产工具主要靠木棍、刀、箭等;食物以野生动物、野果野菜为主,粮食产量很低。身处现代社会的人们,对于僜人除了惊叹,还是惊叹。

1959年西藏实行民主改革以来,在党和政府的帮助下,僜人走出深山,迁居到河谷台地,不再以狩猎为生,有了房屋和田地,学种水稻、玉米、薏仁、鸡爪谷等,接受现代教育,买卖婚姻的陈规陋习也慢慢绝迹,逐步过上现代生活。

记者踏访了几个僜人村落,一片片绿油油的稻田、一颗颗套了袋正待成熟的猕猴桃、一座座拔地而起的崭新房屋、一个个背着书包嬉笑归来的小学生……展现在我们眼前的,是一幅新时代小康村美好生活的画卷,原始部落的影子了无痕迹。

“我的这套房子,在内地应该叫别墅了吧!”在下察隅镇夏尼村,村民真得青指着即将竣工的二层楼房告诉记者,“我们家有田地10多亩、果园30亩、家猪30头,去年全家收入达到12万元左右。我们现在的日子,过得不比城里人差。”

当地干部介绍,2018年,僜人人均现金收入达11499元,告别了绝对贫困,生活越来越好。

从原始走向现代,从落后走向进步,从野蛮走向文明,僜人只用了半个世纪;其变化之大,可谓翻天覆地。

从破木房到二层小楼

夏尼村是一个典型的僜人村落,居住着43户174名僜人。这里海拔1665米,气候温润,雨水丰沛,贡日嘎布曲潺潺流淌,芭蕉树等亚热带植物布满村落四周。

除了满眼美景,夏尼村错落有致的一大片新式房屋,吸引了记者的目光。这些房屋基本为水泥框架结构,铝合金门窗,朱红色防盗门,淡黄色外墙瓷砖,黑瓦红边的传统中式屋顶等,几乎成了标配。有的人家是气派堂皇的两层独家院落,有的是宽敞明亮的精致大平层,让很多城里人也心生羡慕。

如果将时间退回到上世纪60年代,僜人住房条件差异之大,让人难以置信。25岁的僜人小伙胡胡龙骑着摩托车,领着我们到夏尼村旧址参观他爷爷的老房子。

穿过泥泞湿滑的林间小道,在村庄后山的森林边缘,保留着一座孤零零的简易木头房屋,杂乱无章的石头做地基;长条形原木相互穿插,层层垒叠,形成框架;一张皱巴巴的铁皮盖在屋顶,8根朽木充当立柱……几十年的风雨侵蚀,整个房子严重变形。

“我家三代人在这里住过,夏天遮不住雨,冬天挡不住风。”胡胡龙说,“这几年政府帮我们盖了新房,大家都搬走了,好多人也把老屋拆了。我家没拆,就是想留下来作个见证。”

上察隅镇迟巴村菊玉组居住着21户僜人。一进村,一个个崭新的农家小院,沿笔直的水泥路有序排列在两边,风格接近又各有特色,鲜艳的五星红旗飘扬在家家门前。

我们随便走进一户僜人家,水泥地面的院子收拾得干净整洁,客厅、卧室、厨房、卫生间一应俱全。54岁的嘎吉古那告诉记者:“我们一家五口,以前住的木头房子,只有90多平方米。去年搬进新房,有140多平方米,我们还添置了藏柜、茶几、电视。这么好的房子,国家补贴15万元,我们只掏了9000元。”

僜人村庄近几年的变化,得益于边境小康村的建设。察隅县县长杜元文说,在建设边境小康村时,政府除了帮助老百姓修盖房屋外,还对村里的污水排放、垃圾处理、管网等做了整体规划设计和修缮,为每个村做了产业配套,保证村村都有集体经济,让群众既能安居,又可乐业。

从无到有的猕猴桃

听说当地盛产猕猴桃,这可是新鲜事,我们立即赶往最大的一块桃园。

坐落在山间台地上的夏尼村,村庄东南角是大片的农田,一根根水泥杆笔直地矗立在地里,一棵棵猕猴桃苗沐浴在阳光下,愈发翠绿,毛茸茸的猕猴桃在微风中轻轻摇曳。

这块360亩的桃园,将为当地群众带来丰厚的回报。桃园的管理者,是一位略微有些驼背,瘦削身材,双眸透着一股子机灵劲的中年男人——郑天成。老百姓亲切地称他为“老郑”。

“这里昼夜温差大,光照充足,海拔适中,土地肥沃,是种植猕猴桃的绝佳地。具体来说,夏尼村的土地耕种程度低,可以算得上是处女地。”讲起猕猴桃,老郑头头是道。

老郑是四川雅安人,早年在内地当乡镇农技员,后来到察隅搞建筑、开宾馆。2011年,他发现下察隅气候独特,适合发展种植业,就开始在夏尼村投资种植猕猴桃。

他拿出全部积蓄,精心培育猕猴桃幼苗,并耐心给村民介绍种植猕猴桃的潜在价值,传授种植技艺,让更多人了解猕猴桃。

从2011年至2019年,郑天成累计从夏尼村、京都村、松古村村民手中流转土地1050亩。按照每亩土地流转补偿1200元,2018年共为当地群众增加土地流转收入126余万元。除此之外,近一万人次群众通过在果园打工,每年增加务工收入至少150万元。

在老郑的带动下,下察隅各村越来越多的僜人加入到猕猴桃种植队伍中来。截至目前,下察隅共规范种植猕猴桃2300多亩,今年预计产量可达50万斤。按每斤25元计算,当地猕猴桃产业营收可达1200多万元。

“我们这里千百年来从来没有种过猕猴桃。很多人都没有吃过,更别说种了。”僜人小伙雄伟龙是猕猴桃种植的受益者,已经成了种植大户,“刚开始有点困难,但老郑不厌其烦地教我们,一遍学不会就教两遍,三年下来,我基本上全掌握了。”

2015年,雄伟龙在自家地里试种了2亩猕猴桃,共收入2.6万元。两年后,他更换了新品种,把种植规模扩大至10亩。“现在猕猴桃挂果3万颗,今年预计收入能达6万多元。”雄伟龙高兴地说。

长在深山里的“僜香猪”

从夏尼村向东南行驶10多公里,盘山路旁一间简约别致的屋舍引起了记者的注意:房子背靠幽深的山林,鹦鹉叽喳的叫声空谷传响,一静一动宛若世外桃源。

京都村村委会主任阿胖等候在这里,给我们介绍他“发明”的“僜香猪”。

“我们这里的猪,是藏香猪与当地野猪杂交而成的。这种杂交猪瘦肉多,口感好,在市场上供不应求。”身为京都村阿胖养猪农民专业合作社的负责人,阿胖把大部分精力都投到了猪身上,“杂交猪因为有了野猪基因,免疫力大幅提高。当瘟疫来的时候,一般家猪很多都患病,而我们的猪几乎不受影响。”

阿胖本来就是京都村里的养猪大户,最多时家里养着100多头猪。2015年当选村委会主任后,为了带领群众致富,他决定以“合作社+贫困户”的方式,卖掉家猪,开始培育杂交猪,并给这种猪起名为“僜香猪”。

生长于藏东南林区的藏香猪远近闻名。合作社起步阶段,阿胖把10头藏香猪放进山林,吸引野猪来杂交,繁殖,后期再不断投放猪苗进山。三年下来,养猪场已经出栏200多头“僜香猪”,目前存栏量也有300多头。

“我们每天只给猪喂一顿苞谷面,猪吃完食就跑回山里。这样确保猪不会走失,同时又保持特有的品质。”阿胖说。

合作社成立以来,阿胖免费给村里的18户贫困户发放苞谷种子,秋天又挨家挨户去收购,确保贫困户每年都有固定收入。去年,养猪场收购苞谷的资金有7万多元。

此外,村里还有20多人在合作社打工,主要负责清理猪圈、锄草、拌猪饲料、喂猪等。每人每天不仅可以挣得160元务工费,一日三餐阿胖也免费供应。长期在合作社打工的村民一年可以挣2万元,短工一年也能挣4000多元。

阿胖说,今年县里产业办向养猪场注入了50万元扶持资金,用来加强基础设施建设。下一步,他们将扩大养殖规模至1000头,还计划给“僜香猪”注册商标,开办“僜香猪”熟肉加工作坊,生产腊肉、香肠等,走品牌化发展道路。

守护自己的“根”

独特的亚热带湿润气候,使得察隅境内生物种属繁多,植被类型多样,不仅有原始森林植被,也有高山草甸和灌丛草甸植被,成为藏东南高原边缘森林生态功能区的3个主体县域之一。

在获得大自然馈赠的同时,一把“达摩克利斯之剑”也高悬在察隅人民的头上。茂密的森林、陈年累积的落叶,一个火星很可能就会引发一场森林大火。因此,防火在察隅是一项极端重要的工作。为了守护美丽家园,一批青壮年僜人走上护林员岗位,成为生态卫士。

来自体育村如苏组的青龙,担任护林员已经有6个年头。得知我们要采访,他骑着摩托车从巡护现场急忙赶来。这位皮肤黝黑、身材壮实的僜人小伙,身穿一件印有“察隅林业”字样的橘黄色工作服,略带羞涩地给我们讲述他护林的故事。

“我一周巡山两次,一般早上八点出门,晚上六点半回家,走一趟下来大概有30多公里。有时走累了就靠在树根旁歇歇脚,饿了就吃几口干粮。”青龙说。

为了顺利完成巡山任务,青龙还特意花6000元买了一辆摩托车。六年来,他风雨无阻,生怕放过一星半点火源。虽然每个月只有700元的工资,但在他看来,护林员的价值是不能用金钱来衡量的。

“树越来越多了、密了,因为没人砍伐;动物也越来越多了,因为没人打猎,巡山时能经常碰见山羊、狐狸、小熊猫、猴子等动物。”青龙说,政府对护林员是有考核的,“我还不是干得最好的,要继续努力。”

僜人在历史上就有保护森林和野生动物的传统,虽然跨入现代社会,但传统一直没有丢。

金夏说:“我们遵从古训,从不砍红豆杉等珍稀树木,即使是掉在地上的红豆杉树枝,也要埋起来。长期以来,人们从不猎杀受保护的野生动物。”

据《察隅县志》记载,上、下察隅镇森林资源丰富,植被类型复杂,全镇森林覆盖率分别达70%和75%以上。

生于大山,长在大山的僜人,对大山有着独特的感情。虽然现在僜人早已经离开深山老林,但那里是他们的根,保护森林,就是保卫家乡。

走出大山的年轻人

22岁的迪花参加工作两年了。2017年,她从拉萨师范高等专科学校毕业后,应聘到了林芝市工布江达县娘蒲乡中心小学附属双语幼儿园。女儿成为迟巴村第二位教师,父亲嘎吉古那很是自豪了一阵子。

“小时候家里穷,父母养活我和两个弟弟很不容易。为了供我上学,他们省吃俭用,碗里没有菜和肉是常事,有时用酥油把米饭一拌,一顿饭就打发了。”迪花回忆道。

上班以后,迪花成了家里的顶梁柱,每月都给父母汇点钱,同时还承担起照顾弟弟的责任。去年底搬进新房后,父母腾出一间房子开起了小商店,其中进货的钱就是迪花寄来的,全家的日子一天一个样。

“知识改变命运。”这句话在僜人家庭中得到了充分应验。基础差、沟通难、教育意识薄弱,曾经是僜人留给外界的印象。但现在,越来越多的僜人接受了现代教育,到外面读书求学,在外地工作,走出深山,经历着不一样的人生。

在波密县米堆冰川脚下的米堆村,我们碰到在这里驻村的县文化和旅游局干部阿美英。聊天中得知,34岁的她也是僜人,来自下察隅镇嘎腰村。2012年大学毕业后,阿美英考上了公务员。

阿美英家里一共姊妹7人,她排行老四。在阿美英小的时候,繁重的家庭负担差点使她辍学。喜欢读书的阿美英坚决要求读书,父母硬撑着继续供她。

“幸亏当时没有辍学,要不哪有今天?”阿美英说。参加工作以来,阿美英特别关心两个弟弟的教育。在她看来,两个弟弟更聪明,生活条件更好,他们的未来应该有更多的选择。

察隅县完全小学教师美志高告诉记者,近年来,僜人孩子几乎没有出现辍学现象,“这一方面取决于国家对少数民族的教育优惠政策,另一方面僜人的教育理念也发生了巨大变化”。

60年世纪风雨,60年岁月沧桑。

经历翻天覆地巨变的僜人,用一种独特的方式表达对党和政府的深厚感情——2012年初,新村的僜人群众在村口竖起一座高大的白色石碑,上面镌刻着“党的恩情比天高,幸福不忘共产党”14个鲜红大字。

当记者结束采访走出新村时,金夏指着石碑上的文字和图案,真诚地说:“我们僜人特别感恩共产党。共产党给了我们房子和田地,让我们远离丛林,再也不用和祖先一样过着野人的生活,我们可以和汉族、藏族人一样,耕作、上学,过上文明的生活。”(完)

佟丽娅获司机小哥陪同买风衣全程笑靥如花

佟丽娅获司机小哥陪同买风衣全程笑靥如花

网友纷纷爆料李小璐夜宿事件焦点已转移PG

网友纷纷爆料李小璐夜宿事件焦点已转移PG

同是邀请国际巨星吴京战狼2花20万长城却

同是邀请国际巨星吴京战狼2花20万长城却

新加坡感染寨卡病毒孕妇增至8人总计增至329例

新加坡感染寨卡病毒孕妇增至8人总计增至329例

全国首次 河北发出大气污染防治调度令限制重点行业及燃煤锅炉

全国首次 河北发出大气污染防治调度令限制重点行业及燃煤锅炉

韩国乐天集团在华项目 不光有商店超市竟然还投资房地产?

韩国乐天集团在华项目 不光有商店超市竟然还投资房地产?

河南杞县“黑牙科”被查 专家称易感染传染病

河南杞县“黑牙科”被查 专家称易感染传染病

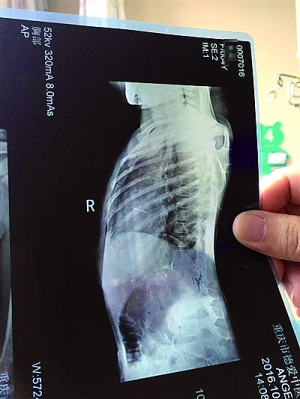

一枚3厘米的绣花针“藏”在女童胸壁 照看孩子千万要细心

一枚3厘米的绣花针“藏”在女童胸壁 照看孩子千万要细心